如“马太效应”和“长尾效应”并存;如销量跌跌不休,生产企业的数量不减反增;又比如居然有七八种技术路线之争,行业陷入前所未有的技术分歧……那么这一切变化背后有什么样的逻辑?

一、销量跌跌不休,企业数量持续增加

根据农机流通协会在2024年第二届金融峰会上公布的数据,2024年前三季度国内拖拉机行业销量为25.45万台,同比减少12%。

根据数据推算,2024年全年拖拉机销量预计为27万台,同比下滑12%~15%,这一结果较市场预期稍显乐观。

张华光老师指出,今年农机行业存在‘温差’现象:大企业与小企业同处一域,感受却大相径庭。大企业如沐春风,小企业则倍感寒意,这恰是企业实力的真实写照。

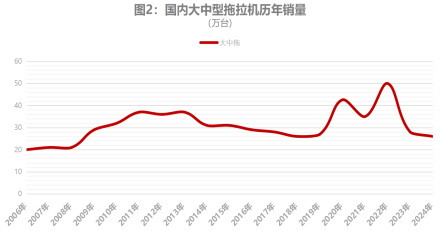

从下图可以看出来,拖拉机行业走势如同一条巨大的“蠕虫”。2008年前是蓄势期,2009年—2019年是发力前行期,2020—2022年明显是受到什么外力的作用出现“弓起”,而2023年开始又进入“蠕动”期。

是的,笔者认为,目前国内拖拉机行业的发展态势犹如一条缓缓前行的“蠕虫”,“蠕动”一词虽形象,但或可替换为“缓步前行”,以更贴切地表达行业发展的渐进性,今后若干年,会有结构性的机会,但是行业整体销量会在正负15%上下浮动,“L”型是新常态,“L”下面的是“”而不是“一”,行业变化本就应遵循‘波浪式前进,螺旋式上升’的客观规律,‘狂风巨浪’难以持久,而‘平稳发展’才是存量市场应有的常态。

我们再看看企业数量变化。2000年,国内只有40多家拖拉机工厂,基本上是一个省一两个,呈“分布式”结构,这是计划经济小而全的产物;2004年补贴政策开始后,6年时间拖拉机企业数量增加到80家,2015年超过100家,在这个时段上,产业集群基本形成,以山东潍坊、河南洛阳和浙江宁波三个产业集群为主。

产业集群具备协同性和低成本,在产业集群内部的企业进入门槛低,经营成本低,存活率高,所以2015年之后三大产业集群内部拖拉机数量激增,2019年超过200家,并持续维持4年,2023年跌回200以内,2024年又重新进入200+家,且是历史第三高。

221个品牌,背后至少有215家工厂,这个数字令人意外,但考虑到拖拉机产业的广泛分布和品牌多样性,这一数据似乎并不夸张。

这着实令人费解——2013年拖拉机行业便告别了增长期,此后持续低迷,即已错失最佳投资时机,然而2024年却仍有近20个新品牌涌现,10多个老品牌也重新崭露头角,个中缘由究竟何在?

二、“马太效应”和“长尾效应”并存的二元悖论

放眼全球,拖拉机行业如中国这般复杂多变者鲜见,一边是头部大品牌屹立不倒,强者恒强;一边是尾部小品牌、杂牌丛生,犹如参天大树与小灌木丛共生,此景与达尔文进化论相悖。

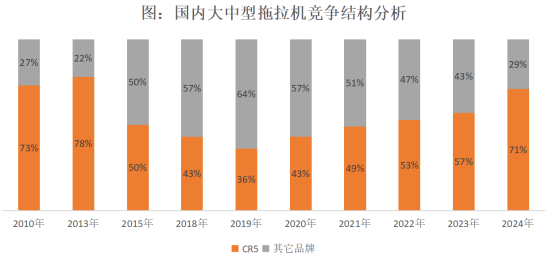

从下图可看出15年时间国内拖拉机行业竞争格局变化。2010年拖拉机企业数量超过100台,市场的“长尾效应”开始发挥作用,单个小品牌只有几百台,甚至几十台的销量,但是100多家加起就是一个头部企业的销量,所以市场集中度迅速降低。

2019年,CR5的市场份额仅为36%,这导致几个头部拖拉机品牌深陷巨亏泥潭,现金流严重匮乏,继而引发内部高层动荡,乃至被迫出让公司股份的连锁反应。

2020年疫情影响之下拖拉机企业的竞争维度转向供应链竞争,大企业凭借自身实力更获优势,加之补贴政策的合理调整,“K值”等严格标准的推行以及国三排放标准向国四的升级,使得拖拉机行业的准入门槛显著提升,大企业因此获得了更为明显的竞争优势,市场份额由小企业自留地流向大企业高标准农田,“马太效应”发威了。

但经济是复杂的,从来没有一帆风顺,加上有补贴政策的变量,2024年拖拉机行业又出现了新情况,企业数量本应该减少,但在2024年不减反增。

我们再用具体的数字来看看拖拉机行业的“马太效应”和“长尾效应”是如何并存的。

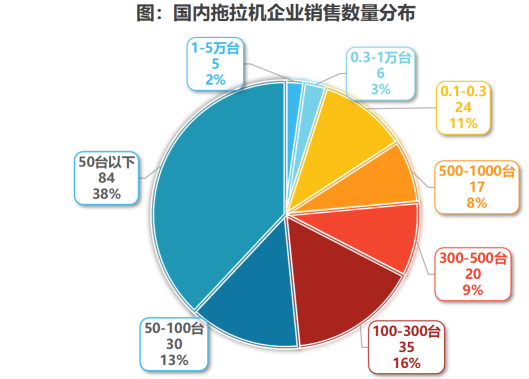

如下图所示,2024年1-11月全行业销售了25.6万台大中型拖拉机,其中销量1万-5万台的共有5家企业,企业数占比2%,销量占比38%;销量3000台—10000台的生产企业有6家,企业占比3%,销量占比13.6%,合计51.6%;也就是说5%的企业占有全行业50%的市场份额,充分说明拖拉机行业具备“马太效应”的特征。

50台以下销量的企业有84家,其中有4家销量1台,9家销量2台,7家销量3台,3家销量4台,4家销量5台……;50—100台销量的企业有30家,100—300台有35家,300—500台有20家,500—1000台销量的有17家,明显地看出来,国产拖拉机行业中,“长尾效应”特征显著。

从国产农机品牌的成本控制水平来看,笔者认为,当销量超过300台时,企业便有望获得盈利;而对于小企业而言,销量超过500台则可能产生规模效应。

三、“马太效应”“长尾效应”并存不悖的原因是什么?

“事出反常必有妖”,那么造成国内拖拉机行业这种二无悖论存在的原因是什么呢?

1、 新补贴政策的刺激

要分两个层面来分析:100家基数、200+家变化。

100家基数。2011年开始国内拖拉机行业生产企业的数量和品牌数量再也没有少于100家,支撑100家企业生存的基础是农机购置补贴政策。

农机购置补贴政策有“普惠制”和“等额补贴”两大特征,决定了拖拉机企业数量不会少。

“普惠制”就是申请补贴资格的门槛低,只要有产品就可以通过鉴定和取得补贴资格,大小企业一视同仁,对厂房、设备、加工能力等硬件没有严格要求,要不要生产拖拉机,不是取决于资源而是意愿。

“等额补贴”,针对不同的品牌,同一马力段或同一种技术路线,不管你本身配置有多高,价格有多贵,都享受同等的补贴额。

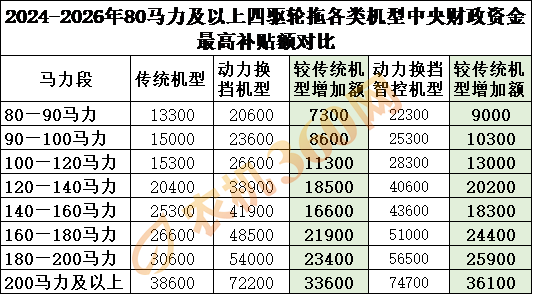

如200马力动力换挡拖拉机,凯斯纽荷兰售价120万,国产一线品牌50万-75万,国产三线品牌25万-35万,但都享受72200元的补贴。

这种无差别的补贴,明显的有利于小品牌,因为补贴之后小品牌的性价比更高,所以补贴政策为小品牌创造了一种宽松的生存环境,这个政策可保国内拖拉机行业100家基数。

进一步观察市场变化,我们发现,大品牌凭借其品质和品牌优势,长期稳固地占据高端市场,满足高端需求;而小品牌则依靠性价比优势,在低端市场占据一席之地。至于那些既无品牌优势又无性价比优势的品牌,则往往选择退出或不敢涉足,这正是当前国内拖拉机行业维持约100家企业基数的原因之一。然而,一些外部因素的变化可能会打破现有的竞争结构。

补贴政策的变化2024年又出现了200+家。2024-2026新三年补贴政策整体看是拖拉机行业的利好,支持动力换挡、智控拖拉机、履带式拖拉机、丘陵山地特种拖拉机。

新三年补贴政策对动力换挡拖拉机比传统拖拉机的补贴额明显增加。如根据农业农村部农业机械化总站发布的《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》,200马力动力换挡机型的最高补贴额比传统机械换挡机型提高了33600元,而动力换挡智控拖拉机的最高补贴额比传统机械换挡拖拉机提高了36100元。

“重赏之下必有勇夫”,新三年补贴政策一出台,长期蛰伏的企业开始从冬眠中苏醒,已经倒闭的死灰复燃,打退堂鼓的重新打起精神,徘徊观望的跑步上车,于是乎2024年拖拉机企业数量重新进入200+家。

2、 需求结构、用户结构变化拉动

需求数量变化和质量变化都能吸引更多的企业进入,但两者稍有不同。数量增加会吸引大量的中小企业进入,而质量的变化会吸引有实力的企业进入。

中国农机的需求结构变化肇始于种植规模和经营主体变化,此为主变量,其他的都是从变量。

截至2022年,国内土地流转总面积5.76亿亩,流转率36.73%;2022年建成了10亿高标准农田,2030年计划建成15亿亩高标准农田。

随着土地条件的改善,更多有实力的经营主体进入农业领域。近期中铁十四局东营种小麦引发了行业内外广泛热议,据农机流通协会数据,目前组织化用户占比67%,也就是说国内农机进入组织化用户时代。

组织化用户显然是高质量用户,表现在一次购买量大,需要全程全套全面的农机,且对高价值的农机有刚性需求,这些优质客户带来的是国产农机需求的升级和凭空创造的增量,这种市场对大资本、大玩家有致命的诱惑,大量的中字号、国字号、上市公司跑步向田。

近几年徐工、柳工、临工、江华机械、博鼎重工等进入拖拉机行业,就是需求结构变化吸引有实力的企业。

简而言之,国内农业种植规模化水平提高了,用户需求升级了,拖拉机行业更具投资价值,更多有实力的企业加入。

3、 新技术带来无穷想象空间,企业面向未来跑步向田

光看现状,农机行业显然并不“性感”,资本长时间都不看好农机,在整个装备制造业,农机一直是被资本忽视的一类题材。

但是随着汽车、工程机械智能化、无人化赛道开始拥挤,科技型企业和资本开始关注智能化农机,他们打算用科技把农机重新做一遍,在“纳投名状”时企业“理所当然”地选择了拖拉机,因为拖拉机是最大的农机品类,全球一年有近2500亿的产值,光中国就有500亿元,先捞大鱼这是资本的原始冲动。

如中科原动力、超星智能、广西玉柴、上柴动力等,这些企业或直接涉足主机制造,或隐匿于产业链中,但均对智能拖拉机的前景持乐观态度。然而,智能化拖拉机的市场并非易得,进入时机过早或过晚均可能遭遇挑战,如丰疆智能便因起步过早而成为了先烈。

4、 战略性的需要

仍然坚守在拖拉机行业的企业,以及近几年新进入的企业,什么时间进入并不重要,作为战略级业务,任何时间都不算早,也不算晚,只是看企业战略需要。

在全球范围内,动力类企业普遍将拖拉机作为其核心业务,即便在大型企业中,联合收获机可能不是主要业务或相对较弱,但拖拉机业务必须强大。拖拉机作为农业机械化的核心,其重要性体现在全球市场的需求增长和技术进步上。例如,全球拖拉机市场预计在2030年将达到656亿美元的市场规模,且大马力拖拉机的占比迅速提升,成为行业发展趋势。因此,拖拉机业务的强弱直接关系到农机企业的市场地位和竞争力。

随着农业现代化的推进,农用拖拉机需求增长,众多企业如黑龙江德沃、星光农机、巨明、铁建重工、钵施然、星莱和、金大丰、沃得农机等,纷纷进入拖拉机市场,以实现业务多元化和补强业务短板。

显然,这些企业普遍具备较强的实力,底蕴深厚,志向远大,不会因短期得失而动摇。加之其传统优势业务的支撑,他们将迅速构建起强大的影响力,既抢占小品牌的市场份额,也挑战大品牌的地位,从而实现“腾笼换鸟”的效应。

拖拉机行业一直在洗牌,但是截止今天,仍然是“小国三千,诸侯八百”竞争格局,且诡异的是“马太效应”和“长尾效应”并存,预计这一过程将持续良久,且随着混动、纯电等新能源拖拉机时代的降临,必将有更多农机新势力涌入,届时拖拉机行业真正的洗牌才会开始。